Un article tiré du site de la banque mondiale.

LES POINTS MARQUANTS

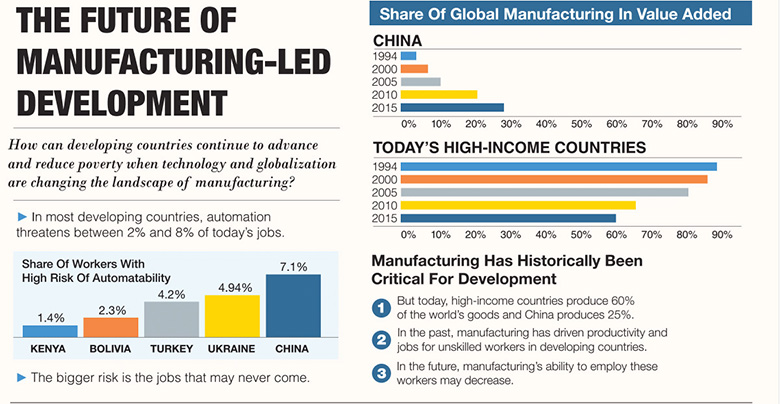

- Les nouvelles technologies, notamment la robotique de pointe, l’automatisation industrielle et l’impression 3D, modifient le paysage des industries manufacturières dans le monde.

- La trajectoire traditionnelle des pays en développement, qui s’appuient souvent sur le secteur manufacturier pour progresser, pourrait bien être menacée par l’évolution des facteurs déterminant l’attractivité des sites de production.

- À condition de prendre des mesures adaptées sur le front de la compétitivité, des capacités et de la connectivité, les pays en développement pourront, au-delà des défis, se saisir de nouvelles opportunités.

WASHINGTON, 20 septembre 2017

– Les industries manufacturières constituent un moteur de développement

essentiel pour les pays à faible revenu, qui se sont souvent appuyés

sur ce secteur pour fournir des emplois aux travailleurs non qualifiés,

améliorer leur productivité et stimuler la croissance économique.

Actuellement cependant, seuls quelques pays parviennent à tirer leur

épingle du jeu dans les chaînes de valeur mondiales et les industries

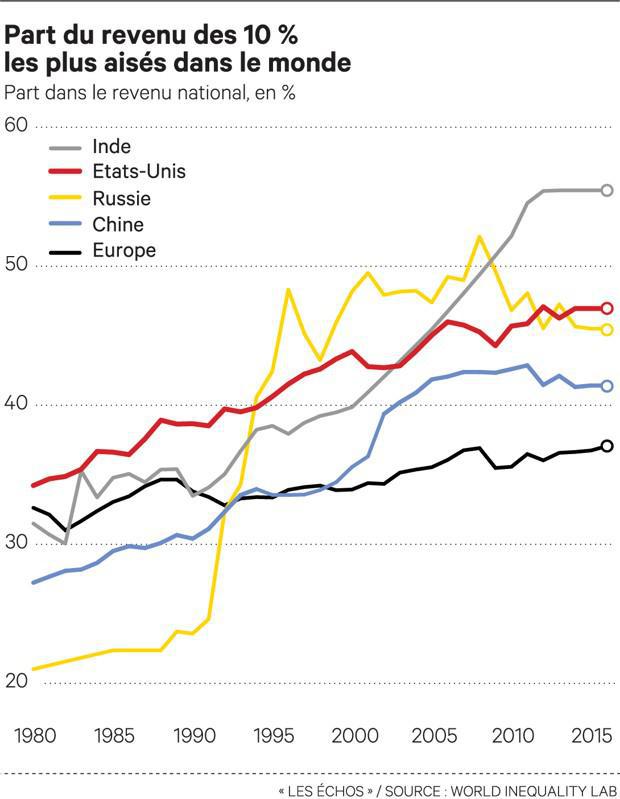

manufacturières. En 2015, 55 % de la totalité des biens manufacturés

produits dans le monde l’ont été par des pays à revenu élevé et 25 % par

la Chine, premier producteur mondial, condamnant les autres pays à se

partager le reste.

Un nouveau rapport du pôle mondial d’expertise en Commerce et compétitivité de la Banque mondiale, intitulé Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development, analyse l’évolution des facteurs déterminant l’attractivité des lieux de production manufacturière. Car les entreprises autrefois séduites par une main-d’œuvre bon marché commencent à se tourner vers des destinations où elles pourront tirer un meilleur parti des nouvelles technologies.

Comment

les pays en développement peuvent-ils continuer à progresser et à

réduire la pauvreté alors que les technologies et la mondialisation

transforment les industries manufacturières ? Voir l'infographie conplète en anglaiss >

Comment

les pays en développement peuvent-ils continuer à progresser et à

réduire la pauvreté alors que les technologies et la mondialisation

transforment les industries manufacturières ? Voir l'infographie conplète en anglaiss >

La pénétration croissante de l’automatisation industrielle, de la robotique de pointe, des usines « intelligentes », de l’Internet des objets et de l’impression 3D révolutionne les procédés de fabrication. « Le recours aux nouvelles technologies pour produire des biens manufacturés traditionnels va perturber les économies en développement, qu’elles les utilisent ou non », souligne Mary Hallward-Driemeier, conseillère économique senior au pôle mondial d’expertise en Commerce et compétitivité du Groupe de la Banque mondiale et co-auteur du rapport. « Avec l’érosion de la part du travail dans le total des coûts de production, les industriels pourraient privilégier les pays plus riches pour se rapprocher des consommateurs. De moins en moins de sociétés viendront s’implanter dans des sites à bas coûts et les entreprises locales seront confrontées à une concurrence accrue. Mais les nuages à l’horizon ne doivent pas masquer les nouvelles perspectives — et c’est là que nous devons faire porter nos efforts. »

Un nouveau rapport du pôle mondial d’expertise en Commerce et compétitivité de la Banque mondiale, intitulé Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development, analyse l’évolution des facteurs déterminant l’attractivité des lieux de production manufacturière. Car les entreprises autrefois séduites par une main-d’œuvre bon marché commencent à se tourner vers des destinations où elles pourront tirer un meilleur parti des nouvelles technologies.

Comment

les pays en développement peuvent-ils continuer à progresser et à

réduire la pauvreté alors que les technologies et la mondialisation

transforment les industries manufacturières ? Voir l'infographie conplète en anglaiss >

Comment

les pays en développement peuvent-ils continuer à progresser et à

réduire la pauvreté alors que les technologies et la mondialisation

transforment les industries manufacturières ? Voir l'infographie conplète en anglaiss >La pénétration croissante de l’automatisation industrielle, de la robotique de pointe, des usines « intelligentes », de l’Internet des objets et de l’impression 3D révolutionne les procédés de fabrication. « Le recours aux nouvelles technologies pour produire des biens manufacturés traditionnels va perturber les économies en développement, qu’elles les utilisent ou non », souligne Mary Hallward-Driemeier, conseillère économique senior au pôle mondial d’expertise en Commerce et compétitivité du Groupe de la Banque mondiale et co-auteur du rapport. « Avec l’érosion de la part du travail dans le total des coûts de production, les industriels pourraient privilégier les pays plus riches pour se rapprocher des consommateurs. De moins en moins de sociétés viendront s’implanter dans des sites à bas coûts et les entreprises locales seront confrontées à une concurrence accrue. Mais les nuages à l’horizon ne doivent pas masquer les nouvelles perspectives — et c’est là que nous devons faire porter nos efforts. »

Le phénomène est classique : dans certains secteurs, les robots et

les progrès technologiques permettent d’automatiser des tâches

jusque-là accomplies par des êtres humains. En Chine par exemple, plus

de 400 000 robots industriels devraient faire leur apparition dans les

usines d’ici 2018, du jamais vu ailleurs dans le monde. Dans le Jiangsu,

la firme FoxConn, connue pour fabriquer les produits Apple et Samsung,

vient de remplacer 60 000 ouvriers par des automates.

En réduisant le poids relatif des salaires, les technologies robotiques et les usines « intelligentes » peuvent modifier les facteurs de compétitivité internationale d’un site. En Europe, le néerlandais Philips et l’allemand Adidas viennent de rapatrier la production des rasoirs et baskets pour se rapprocher des consommateurs. Dans les deux cas, les usines plus récentes équipées d’outils technologiques ont permis de réaliser des économies par rapport aux usines délocalisées pratiquant des salaires inférieurs.

Mais l’évolution de l’économie mondiale s’accompagne de nouveaux défis. Le développement des industries manufacturières pourrait achopper sur la faiblesse de la demande d’importations consécutive au tassement des échanges à la suite de la crise financière de 2008, le repli du commerce de pièces détachées et de composants, la progression continue de la Chine dans les segments situés en bas des chaînes de valeur mondiales ou encore le retour du protectionnisme.

La conjonction de ces évolutions technologiques et commerciales détermine les lieux de production et les procédés de fabrication, les profils d’emplois créés et l’étendue des débouchés économiques dans le monde. Dès lors, les industries manufacturières pourraient bien devenir une trajectoire de développement inaccessible pour les pays à faible revenu.

Mais, selon le rapport The Future of Manufacturing-Led Development, l’avenir n’est pas aussi sombre qu’il n’y paraît. Sans sous-estimer la gravité du phénomène, les articles consacrés aux pertes d’emplois massives découlant de l’automatisation des tâches dans les pays en développement exagèrent probablement le trait. De fait, les pertes pour les emplois actuels pourraient y être relativement modestes, de 2 à 8 %. Mais la grande inconnue, ce sont les « emplois de demain » avec, d’un côté, des pays probablement perdants en termes d’emplois qui ne seront jamais créés et, de l’autre, l’apparition de métiers dont nous ignorons tout aujourd’hui, liés aux nouvelles technologies.

En réduisant le poids relatif des salaires, les technologies robotiques et les usines « intelligentes » peuvent modifier les facteurs de compétitivité internationale d’un site. En Europe, le néerlandais Philips et l’allemand Adidas viennent de rapatrier la production des rasoirs et baskets pour se rapprocher des consommateurs. Dans les deux cas, les usines plus récentes équipées d’outils technologiques ont permis de réaliser des économies par rapport aux usines délocalisées pratiquant des salaires inférieurs.

Mais l’évolution de l’économie mondiale s’accompagne de nouveaux défis. Le développement des industries manufacturières pourrait achopper sur la faiblesse de la demande d’importations consécutive au tassement des échanges à la suite de la crise financière de 2008, le repli du commerce de pièces détachées et de composants, la progression continue de la Chine dans les segments situés en bas des chaînes de valeur mondiales ou encore le retour du protectionnisme.

La conjonction de ces évolutions technologiques et commerciales détermine les lieux de production et les procédés de fabrication, les profils d’emplois créés et l’étendue des débouchés économiques dans le monde. Dès lors, les industries manufacturières pourraient bien devenir une trajectoire de développement inaccessible pour les pays à faible revenu.

Mais, selon le rapport The Future of Manufacturing-Led Development, l’avenir n’est pas aussi sombre qu’il n’y paraît. Sans sous-estimer la gravité du phénomène, les articles consacrés aux pertes d’emplois massives découlant de l’automatisation des tâches dans les pays en développement exagèrent probablement le trait. De fait, les pertes pour les emplois actuels pourraient y être relativement modestes, de 2 à 8 %. Mais la grande inconnue, ce sont les « emplois de demain » avec, d’un côté, des pays probablement perdants en termes d’emplois qui ne seront jamais créés et, de l’autre, l’apparition de métiers dont nous ignorons tout aujourd’hui, liés aux nouvelles technologies.

« Les pays doivent

impérativement s’attaquer aux coûts liés à ce changement. Mais pour

étayer le développement, il faut également s’attacher à positionner les

entreprises et les employés de manière à exploiter ces nouvelles

opportunités. Ce rapport va contribuer à recentrer les efforts sur cet

aspect critique »

Malgré la pression permanente pour devenir compétitifs sur les

marchés internationaux, les pays en développement ont de réelles

perspectives : la production de biens échangeables (textiles, vêtements

et chaussures notamment) fait toujours appel à une main-d’œuvre

abondante et n’a pas encore véritablement pris le virage de

l’automatisation. L’Éthiopie s’impose progressivement comme une

plateforme de production textile, attirant d’importants investissements

de la part de la Chine et devenant le fournisseur de certaines grandes

marques européennes, comme H&M.

Les industries liées aux produits de base (transformation des aliments, bois et papier ou métaux de base) resteront quant à elles une porte d’entrée pour les pays moins industrialisés. Le Brésil en a fait la démonstration en 2016, avec 44,2 milliards de dollars d’exportations.

Enfin, le secteur tertiaire, y compris les services aux entreprises (centres d’appels et centres de données) et toutes les filières liées aux produits manufacturés (conception, commercialisation et distribution) font partie des créneaux à investir pour les pays en développement. Les Philippines se sont ainsi imposées comme une plateforme « offshore » de services aux entreprises, avec des centres d’appels qui emploient 1 million de personnes et engendrent quelque 18 milliards de dollars d’exportations.

Les industries liées aux produits de base (transformation des aliments, bois et papier ou métaux de base) resteront quant à elles une porte d’entrée pour les pays moins industrialisés. Le Brésil en a fait la démonstration en 2016, avec 44,2 milliards de dollars d’exportations.

Enfin, le secteur tertiaire, y compris les services aux entreprises (centres d’appels et centres de données) et toutes les filières liées aux produits manufacturés (conception, commercialisation et distribution) font partie des créneaux à investir pour les pays en développement. Les Philippines se sont ainsi imposées comme une plateforme « offshore » de services aux entreprises, avec des centres d’appels qui emploient 1 million de personnes et engendrent quelque 18 milliards de dollars d’exportations.

Gaurav Nayyar is an economist with the Trade & Competitiveness Global Practice and report lead author.

World Bank Group

World Bank Group

« Les pays doivent impérativement s’attaquer aux coûts liés à ce

changement. Mais pour étayer le développement, il faut également

s’attacher à positionner les entreprises et les employés de manière à

exploiter ces nouvelles opportunités. Ce rapport va contribuer à

recentrer les efforts sur cet aspect critique », analyse Anabel

Gonzalez, directrice principale du pôle mondial d’expertise en Commerce

et compétitivité du Groupe de la Banque mondiale.

Pour anticiper une telle évolution, le rapport suggère de privilégier trois aspects : la compétitivité, les capacités et la connectivité.

Pour anticiper une telle évolution, le rapport suggère de privilégier trois aspects : la compétitivité, les capacités et la connectivité.

- Compétitivité : cesser de privilégier le coût de la main-d’œuvre pour envisager plus largement l’environnement des affaires, la situation sur le plan de l’État de droit et le recours aux technologies pour conclure des transactions financières afin de développer des écosystèmes commerciaux.

- Capacités : impartir aux ouvriers de nouvelles compétences, bâtir des entreprises plus solides et déployer les infrastructures indispensables à l’adoption des nouvelles technologies.

- Connectivité : améliorer la logistique et démanteler les restrictions pesant sur les échanges de biens manufacturés et sur les services.